이 친구는 자막 켜주세요 :)

과학과 공학

과학(Science)과 공학(Engineering)은 밀접하게 관련되어 있지만, 그 목적과 접근 방식에서 차이가 있습니다.

1. 목적

- 과학: 자연 세계의 이해가 목적입니다. 과학자들은 자연 현상과 법칙을 설명하고 예측하기 위해 연구를 수행합니다.

- 예: 물리학, 화학, 생물학.

- 질문: "이 현상은 왜 일어날까?"

- 공학: 문제를 해결하고, 실용적인 응용 기술이나 시스템을 설계 및 개발하는 것이 목적입니다.

- 예: 기계공학, 전기공학, 컴퓨터공학.

- 질문: "어떻게 하면 이 문제를 해결할 수 있을까?"

2. 접근 방식

- 과학

- 관찰 및 이론화: 데이터를 관찰하고, 이론과 법칙을 만들어냅니다.

- 실험 중심: 가설을 세우고 실험을 통해 검증합니다.

- 기초 연구에 초점: 새로운 지식을 발견하고 이해하는 과정.

- 예: 세포의 작동 원리 연구, 우주의 물리 법칙 발견.

- 공학

- 설계 및 개발: 이론을 기반으로 제품, 시스템, 구조물을 만듭니다.

- 실용성 중심: 과학적 원리를 활용해 실용적이고 효율적인 솔루션을 개발합니다.

- 응용 연구에 초점: 실제로 작동하는 기술을 만드는 과정.

- 예: 휴대폰 설계, 전기자동차 개발.

3. 지향점

- 과학: 진리와 지식의 추구. 자연의 근본 원리를 밝혀내는 데 집중.

- 공학: 인간의 삶을 더 편리하고 효율적으로 만드는 데 집중.

4. 연관성

과학과 공학은 상호 보완적입니다.

- 과학은 공학의 기반 지식을 제공합니다. (예: 전기공학은 전자기학에 기반)

- 공학은 과학의 발견을 실제로 응용하여 문제를 해결합니다. (예: DNA 구조 발견 → 유전자 편집 기술 개발)

예시

- 과학자는 물질의 원자 구조를 연구하고, 화학 결합의 이론을 발견합니다.

- 공학자는 이 지식을 바탕으로 새로운 소재를 설계하고 이를 활용해 강력한 건축 자재를 만듭니다.

둘 다 세계의 발전에 필수적이며, 서로 다른 목표와 접근법을 가지고 있지만 협력할 때 가장 큰 성과를 얻습니다.

에스테틱(Aesthetic) – 미학과 감성의 세계

에스테틱(Aesthetic)은 ‘미(美)’와 ‘감각(感)’을 의미하는 개념으로, 단순히 아름다움을 뜻하는 것이 아니라 미적 경험과 그것을 인식하는 방식까지 포함하는 개념이다.

- 그리스어 aisthēsis (αἴσθησις)에서 유래했으며, 원래는 감각적 인식을 뜻했다.

- 현대에 와서는 예술, 디자인, 패션, 건축 등 모든 미적 요소를 다루는 철학적 개념으로 확장되었다.

에스테틱의 철학적 배경

- 플라톤: 미(美)는 이상적인 형태(이데아)이며, 절대적이고 변하지 않는 본질을 가짐.

- 아리스토텔레스: 미는 조화, 균형, 비율에서 나오며, 감각적 경험을 통해 이해됨.

- 칸트: 미적 경험은 개인의 주관적 감각과 밀접한 관련이 있으며, "목적 없는 합목적성"으로 존재.

- 니체: 미적 경험이 삶을 긍정하는 중요한 요소이며, 디오니소스적(감성적, 열정적) 측면이 강조됨.

현대적 의미의 에스테틱

에스테틱은 철학뿐만 아니라 실생활에서도 다양한 형태로 존재한다.

- 디자인: 특정한 색감, 조화, 레이아웃 등을 통해 미적 가치를 창출.

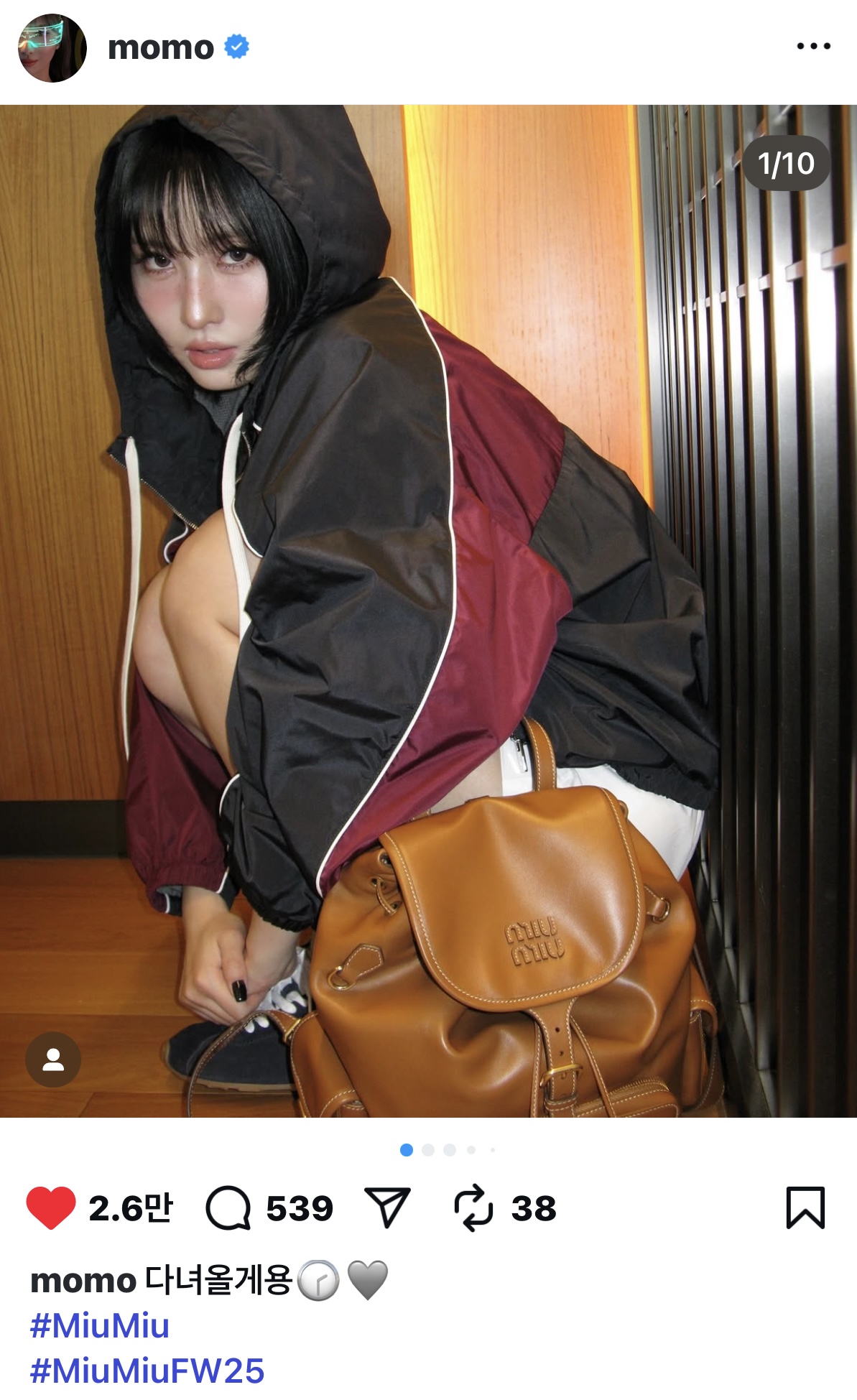

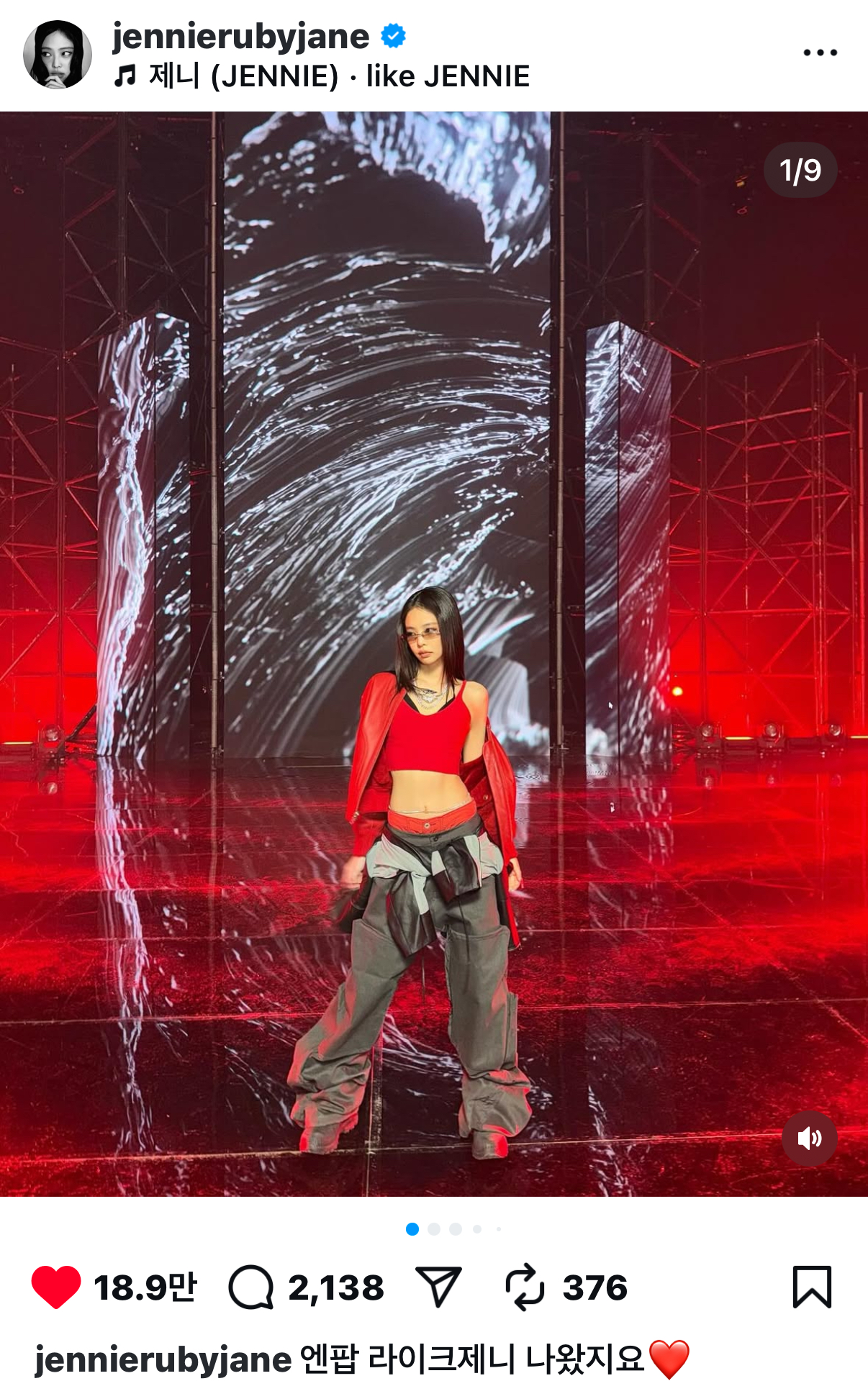

- 패션: 의류와 스타일을 통해 개성과 시대적 감각을 표현.

- 건축: 공간을 구성하는 방식에서 미적 요소를 반영.

- 소셜 미디어: ‘미적 감각(아트적 필터, 감성적인 이미지)’을 강조하는 콘텐츠가 많음.

에스테틱의 주요 유형

- 미니멀리즘(Minimalism): 단순함과 여백의 미를 강조하는 스타일.

- 바로크(Baroque) & 로코코(Rococo): 화려함과 세부적인 장식을 특징으로 하는 스타일.

- 레트로(Retro) & 빈티지(Vintage): 과거의 미적 요소를 현대적으로 재해석한 스타일.

- 사이버펑크(Cyberpunk) & 다크 아카데미아(Dark Academia): SF적 요소 또는 고전적 분위기를 강조하는 스타일.

멜랑콜리아(Melancholia) – 우울과 사색의 감정

멜랑콜리아(Melancholia)는 단순한 우울을 넘어서 깊은 사색과 향수를 동반하는 감정 상태를 의미한다.

- 고대 그리스어 melan (검은) + chole (담즙)에서 유래함.

- 원래는 ‘검은 담즙이 많아질 때 생기는 우울증’이라는 의학적 개념에서 출발했으나, 점차 철학적·예술적 의미로 확장됨.

멜랑콜리아의 역사적 해석

- 고대 의학 (히포크라테스)

- 인간의 기질을 네 가지 체액(혈액, 점액, 황담즙, 흑담즙)으로 구분했으며, 흑담즙(멜랑콜리아)이 많을수록 우울하고 깊은 생각에 빠지는 성향이 있다고 설명.

- 중세와 르네상스 시대

- 멜랑콜리아는 창조성과 천재성과 관련이 있다고 여겨짐.

- 알브레히트 뒤러(Albrecht Dürer)의 판화 Melencolia I (1514)은 지적이고 창조적인 인간의 우울한 내면을 상징함.

- 낭만주의와 현대

- 바이런, 괴테, 보들레르 같은 문학가들은 멜랑콜리아를 삶의 깊이를 탐구하는 필수적인 감정으로 해석.

- 정신분석학에서는 멜랑콜리아를 억눌린 상실감과 연결하여 설명(프로이트).

멜랑콜리아의 예술적 표현

멜랑콜리아는 예술과 문학에서 매우 중요한 주제로 다루어졌다.

- 회화: 에드바르드 뭉크의 절규(The Scream), 카스파르 다비드 프리드리히의 방랑자 등에서 표현됨.

- 문학: 괴테의 젊은 베르테르의 슬픔, 보들레르의 악의 꽃 등에서 멜랑콜리한 감성이 강조됨.

- 영화: 라스 폰 트리에 감독의 *멜랑콜리아(2011)*는 우울과 세계의 종말을 연결하는 방식으로 표현됨.

- 음악: 쇼팽의 녹턴(Nocturne), 에릭 사티의 짐노페디(Gymnopédies) 등은 멜랑콜리한 분위기를 가진 곡으로 유명함.

현대적 멜랑콜리아

- 디지털 시대에는 멜랑콜리아가 향수(레트로 문화), 고독(소셜 미디어 속 단절감), 불확실성(미래에 대한 불안) 등의 형태로 나타난다.

- ‘다크 아카데미아(Dark Academia)’와 같은 서브컬처에서 고전적이고 지적인 우울감을 미적으로 표현하는 경향이 있다.

에스테틱과 멜랑콜리아

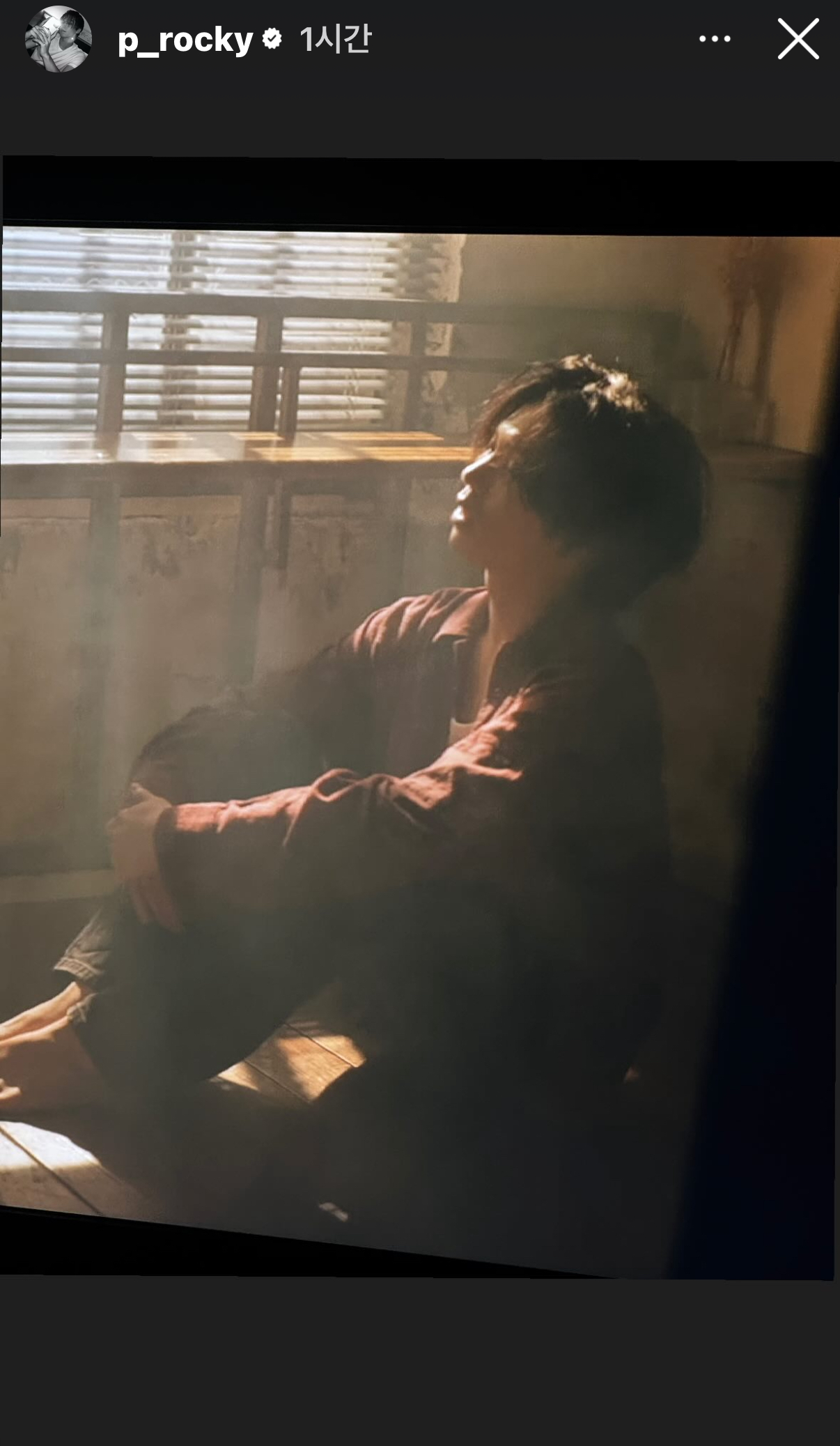

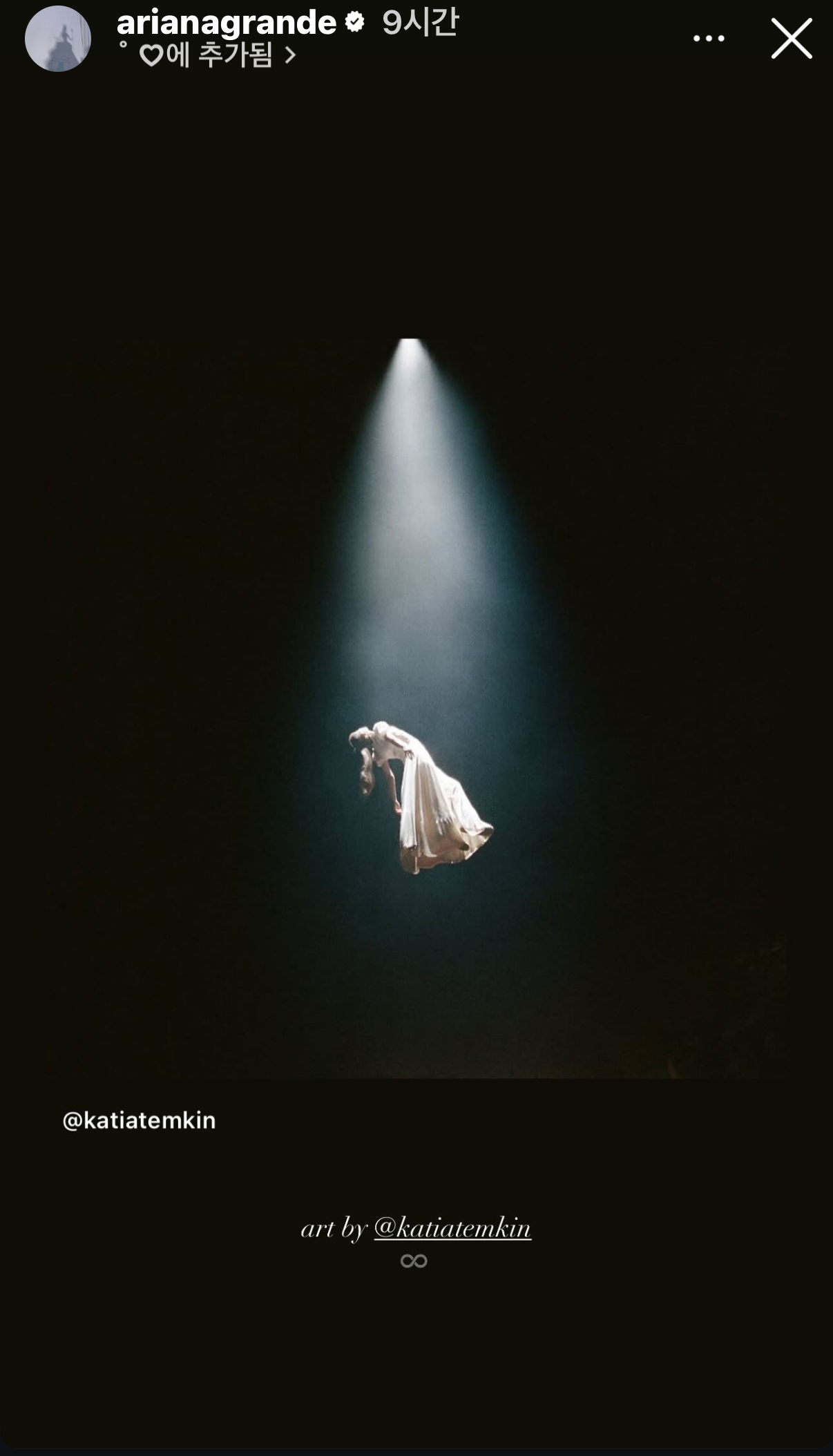

- 멜랑콜리한 에스테틱(Melancholic Aesthetic)

- 멜랑콜리아적인 감성을 시각적으로 표현하는 스타일.

- 색채적으로는 차분한 블루, 회색, 브라운 톤이 많으며, 안개 낀 풍경이나 조용한 고독을 담은 이미지가 많음.

- 문학과 예술에서는 우울하지만 아름다운 분위기를 조성하는 데 활용됨.

- 예: 낡은 도서관, 흐릿한 조명 아래의 창가, 빗방울이 맺힌 창문 너머의 풍경 등.

- 멜랑콜리아가 예술적 창조성을 자극

- 우울하고 고독한 감정이 깊은 사색과 창작의 동기가 되기도 함.

- 예술가들은 멜랑콜리아에서 영감을 받아 독창적인 작품을 만들어냄.

- 예: 쇼팽의 녹턴, 보들레르의 시, 반 고흐의 별이 빛나는 밤에 등.

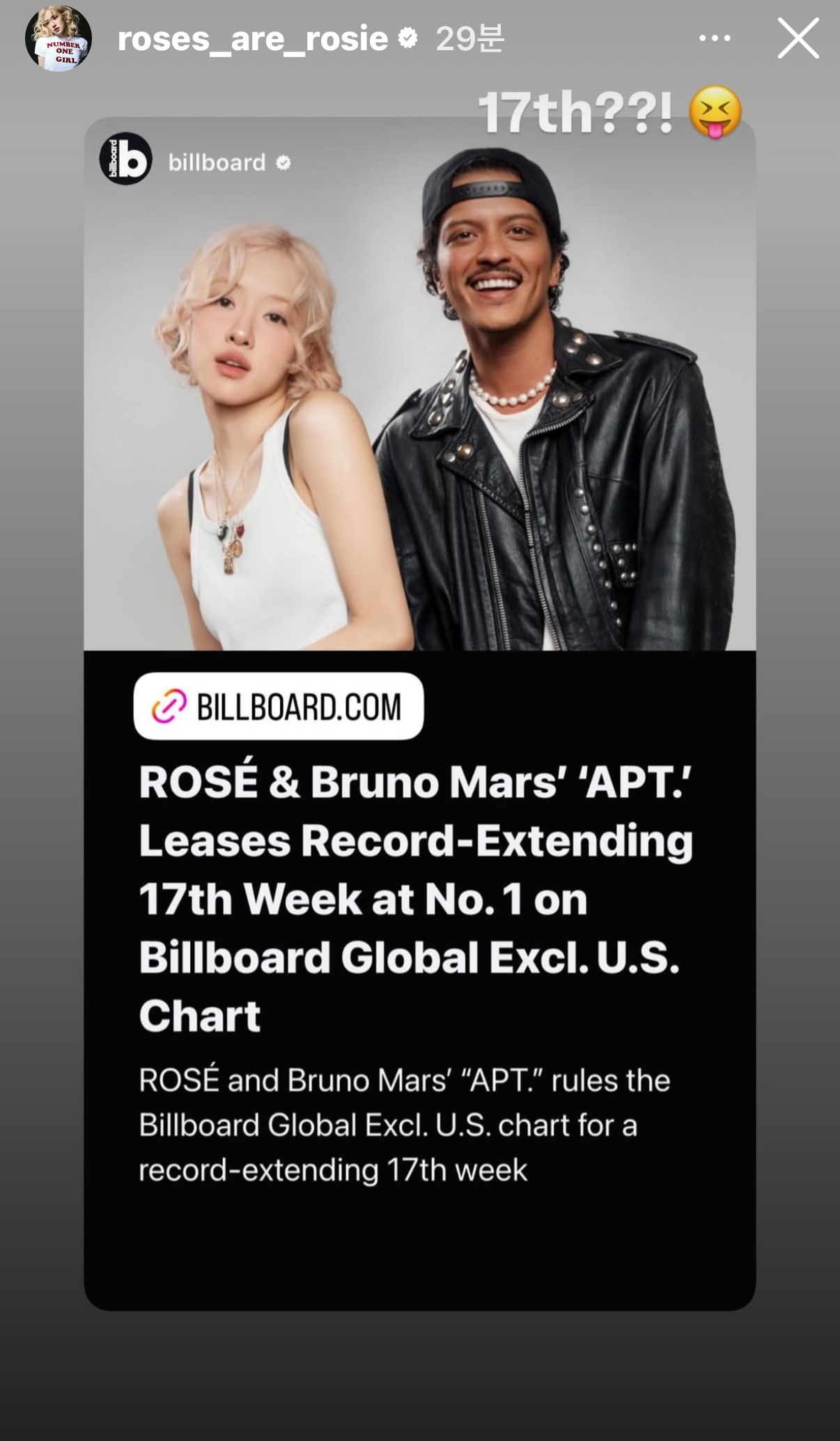

- 디지털 시대의 멜랑콜리한 에스테틱

- 레트로 필터, 느린 템포의 음악, 향수를 불러일으키는 색감 등이 인터넷 문화에서도 유행.

- 소셜 미디어에서는 ‘센티멘털한 감성’이 하나의 트렌드로 자리 잡음.

- 예: 유튜브에서 ASMR과 로파이(lo-fi) 음악이 인기 있는 것도 멜랑콜리아적 감성을 자극하기 때문.

에스테틱은 ‘미적인 감각과 표현’이며, 멜랑콜리아는 ‘깊은 우울과 사색’이다. 하지만 이 둘은 서로 긴밀하게 연결되어 있으며, 멜랑콜리한 감정을 시각적으로 형상화하는 것이 에스테틱의 한 형태가 될 수 있다.

- 특히 예술과 디자인에서는 우울과 아름다움을 결합하여 감성적인 작품을 만들어내는 것이 중요하다.

즉, 멜랑콜리아는 에스테틱의 한 요소가 될 수 있으며, 반대로 에스테틱한 표현이 멜랑콜리한 감정을 더욱 강조할 수도 있다.

과학과 멜랑콜리아

과학과 멜랑콜리아는 겉보기에는 상반된 개념처럼 보이지만, 역사적으로나 철학적으로 깊이 연결되어 있다. 과학이 합리성과 논리를 기반으로 자연과 우주의 원리를 탐구하는 반면, 멜랑콜리아는 인간의 감정, 우울, 상실감, 그리고 존재에 대한 사색과 밀접한 관련이 있다. 하지만 과학은 멜랑콜리아를 연구하기도 하고, 반대로 멜랑콜리아적 감정이 과학의 발전을 이끌기도 한다.

과학이 멜랑콜리아를 연구하는 방식

- 신경과학(Neuroscience)과 심리학(Psychology)

- 현대 과학은 멜랑콜리아(우울감과 깊은 사색)가 뇌의 특정 작용과 관련이 있음을 밝혀냈다.

- 뇌의 세로토닌(Serotonin), 도파민(Dopamine), 노르에피네프린(Norepinephrine) 등의 신경전달물질이 멜랑콜리아적 감정과 깊이 연관되어 있음.

- 정신분석학(프로이트)은 멜랑콜리아를 ‘애도의 실패’로 해석했으며, 현대 심리학에서는 **우울증(Depression)**과 **향수(Nostalgia)**의 관계도 연구됨.

- 최근에는 AI와 빅데이터를 활용해 우울한 감정을 조기에 감지하는 연구도 진행 중.

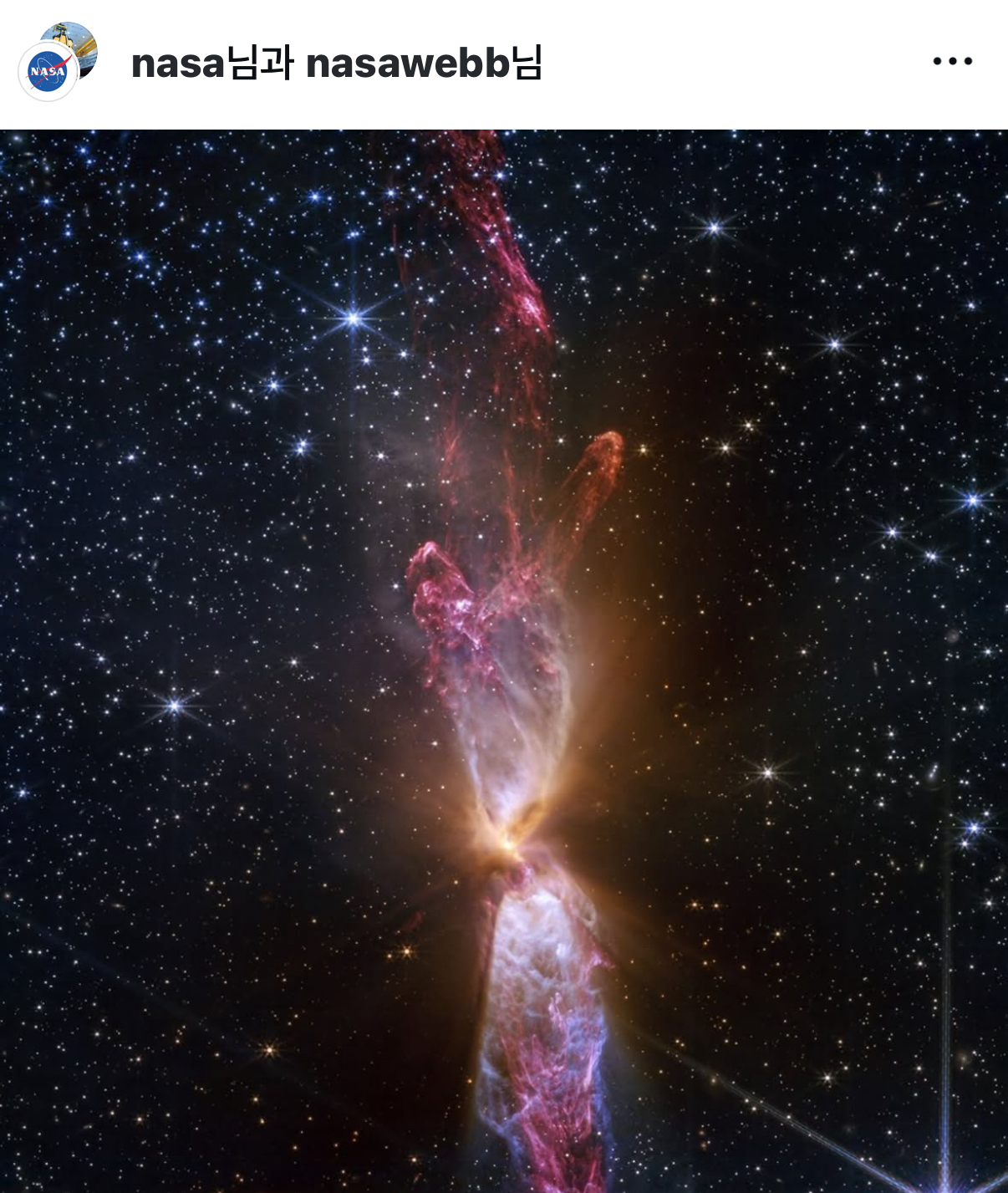

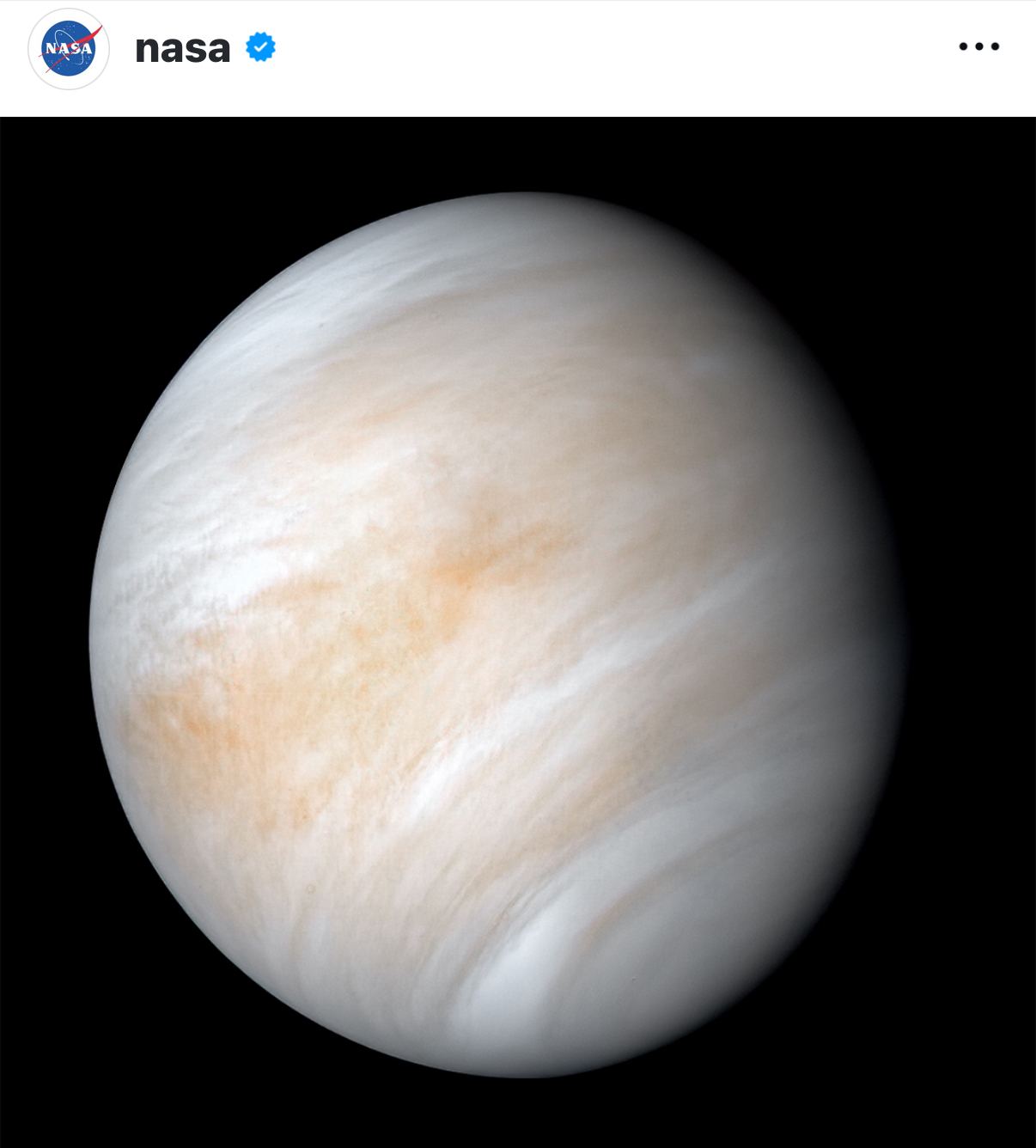

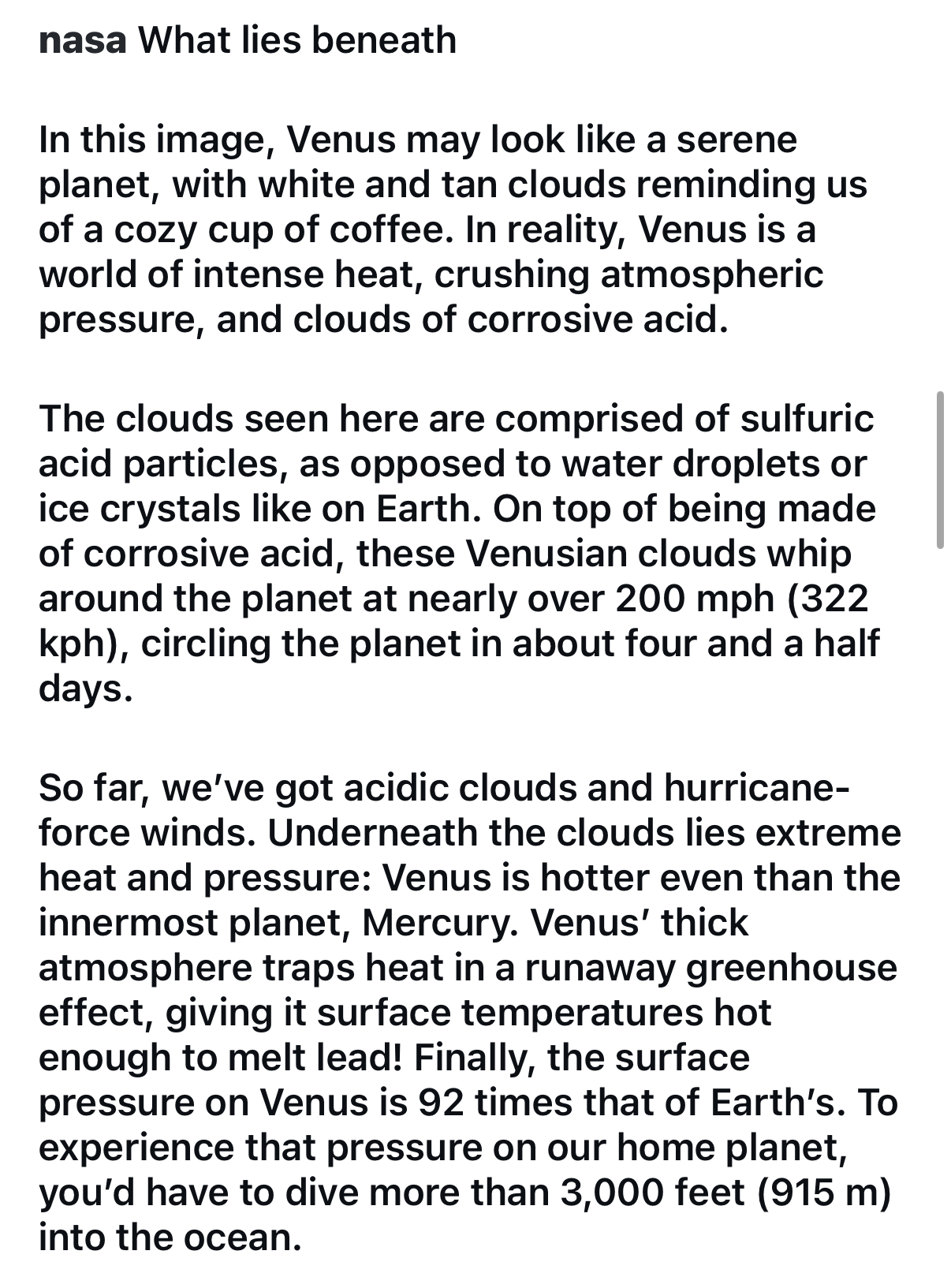

- 천문학(Astronomy)과 우주적 멜랑콜리아

- 인간은 우주의 광활함을 바라보며 존재론적 멜랑콜리아를 경험한다.

- 코페르니쿠스 혁명 이후, 인간이 우주의 중심이 아니라는 사실이 밝혀지면서 ‘우리는 우주에서 얼마나 작은 존재인가?’라는 코스믹 멜랑콜리아(Cosmic Melancholia) 개념이 등장.

- 칼 세이건(Carl Sagan)의 *Pale Blue Dot(창백한 푸른 점)*은 인간이 우주에서 미미한 존재임을 강조하며, 멜랑콜리한 감성을 자극.

- 현대 우주론에서는 ‘열적 죽음(Thermal Death)’ 개념을 통해 우주의 종말을 연구하는데, 이는 ‘모든 것이 언젠가 사라진다’는 멜랑콜리한 주제와 연결됨.

- 수학(Mathematics)과 멜랑콜리아

- 수학은 논리적이지만, 때로는 철학적인 ‘멜랑콜리한 문제’를 다루기도 한다.

- 예: 괴델(Gödel)의 불완전성 정리 – "우리는 수학적으로 모든 것을 완벽하게 증명할 수 없다." → 인간 지식의 한계를 암시하며 존재론적 멜랑콜리아를 유발.

- 열역학 제2법칙(Entropy, 엔트로피 증가의 법칙) – "우주는 점점 무질서해지고, 결국 모든 것이 소멸한다." → 이는 인간 존재의 무상함과 연결될 수 있음.

멜랑콜리아가 과학을 이끄는 방식

- 과학자의 멜랑콜리아적 성향과 창조성

- 많은 위대한 과학자들은 깊은 사색과 멜랑콜리아적 감정을 통해 혁신적인 아이디어를 떠올림.

- 아이작 뉴턴 – 고독한 성격과 깊은 사색 끝에 만유인력의 법칙을 발견.

- 찰스 다윈 – 인간의 존재에 대한 깊은 고민과 우울감을 겪으며 진화론을 발전시킴.

- 니콜라 테슬라 – 사회적으로 고립된 생활을 하며 창조적 발명을 이어감.

- 과학과 존재론적 질문

- 과학은 ‘우리는 누구이며, 어디에서 왔고, 어디로 가는가?’라는 철학적 질문과 연결됨.

- 멜랑콜리아적 사고방식은 과학자들이 기존의 패러다임을 깨고 새로운 혁신을 이루는 원동력이 되기도 함.

- 멜랑콜리아적 감성을 반영한 과학기술

- AI와 감성 컴퓨팅: AI가 인간의 감정을 이해하고 멜랑콜리아적 감성을 분석하는 연구가 진행 중.

- 디지털 향수(Nostalgic Tech): ‘레트로 감성’을 이용한 기술이 트렌드로 자리 잡고 있음 (예: 필름 카메라 스타일 앱, 로파이 음악 등).

과학과 멜랑콜리아는 서로를 완성한다

- 과학이 멜랑콜리아를 해석한다

- 신경과학과 심리학은 멜랑콜리아의 원인을 연구하며, 치료 방법을 찾음.

- 천문학과 물리학은 인간 존재의 유한성을 연구하며 우주적 멜랑콜리아를 탐구함.

- 멜랑콜리아가 과학을 발전시킨다

- 깊은 사색과 우울함은 과학자들이 새로운 혁신을 만들도록 자극함.

- 존재론적 질문은 과학적 탐구의 중요한 원동력이 됨.

결국, 멜랑콜리아는 인간이 세상을 더 깊이 이해하고자 하는 욕망을 일으키며, 과학은 그것을 해석하고 설명하는 역할을 한다.

p.s. You are you, and I am me.

That's right, you are you, and I am me. But the fact that we're having this conversation means there's some kind of connection between us. 🙂

'아현' 카테고리의 다른 글

| 통제할 수 없는 것에 신경 쓰지 말라, 스토아학파(Stoicism) (0) | 2025.03.14 |

|---|---|

| 내가 할 일은 내가 해야한다, 기술 부채(技術的負債, Technical debt) (2) | 2025.03.12 |

| 수단과 방법 그리고 목적(目的), 꿀벌의 존재 (1) | 2025.03.06 |

| 우리는 모두 각자의 우주를 가지고 살아간다, Cosmic Color (0) | 2025.03.06 |

| 비극의 효용과 기능, 카타르시스(catharsis) (3) | 2025.03.05 |